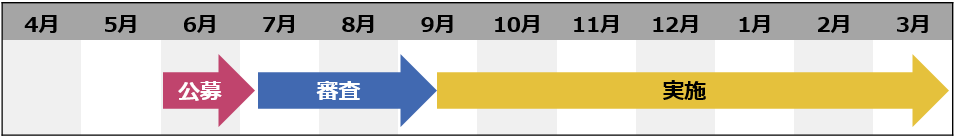

【公募開始】令和5年度若手研究者・博士課程学生支援プログラム

本プログラムは、脱炭素社会の実現に向けて、未来のエネルギー研究を担う若手研究者や博士課程学生の支援・育成・発掘を目的としています。

Ⅰ.若手研究チーム枠

「脱炭素エネルギー社会の実現に貢献する」異分野融合研究

(人文社会科学系から自然科学系までの全ての分野)

【申請資格】

(1)本チームは2名以上で組織

(2)本チームメンバーは、九州大学の准教授、助教及び学術研究員のうち、次のいずれかに該当する者

・令和5年4月1日時点で博士号取得後10年以内

・出産・育児により研究に専念できない期間があった場合は、令和5年4月1日時点で博士号取得後20年以内

・介護等にて研究に専念できない期間があった場合は、令和5年4月1日時点で博士号取得後17年以内

【採択件数】 3件程度

【申請額上限】 150万円まで

Ⅱ.博士課程学生枠

以下5分野に係る研究課題

分野①:エネルギーテクノロジーに関する研究

分野②:エネルギーシステムとマネジメントに関する研究

分野③:エネルギー由来の環境問題に関する研究

分野④:エネルギー経済・社会・ポリシーに関する研究

分野⑤:その他エネルギー問題に関わる分野

本募集要領に記載している申請分野①~⑤に関連する学術分野例・専門分野キーワード例を参考にするなど、視野を広げ申請を検討してください。

【提案資格】

九州大学の博士後期課程在学者及び博士後期課程への進学を検討する博士前期課程在学者のうち、次のいずれにも該当する者とします。

(1)過去に2回以上採択されていないこと

(2)令和6年3月31日まで、在学予定の者

【表彰件数】 金賞:1件程度、銀賞:2件程度、銅賞:3件程度、奨励賞:14件程度

【研究教育奨励経費】

金賞:50万円、銀賞:40万円、銅賞:30万円、奨励賞:20万円

申請期限:令和5年8月21日(月)

※詳細は募集要項をご確認ください。

受賞者決定しました!宮本淳弌水素研究奨励賞

宮本淳弌水素研究奨励賞(2022年春学期開始分)、受賞者決定いたしましたのでお知らせいたします。

総合理工学府先端エネルギー理工学専攻 酒井彦那さん

【追加募集分公募開始※R4年度博士後期課程2年生対象分】脱炭素エネルギー先導人材育成フェローシップ

脱炭素エネルギー先導人材育成フェローシップは、文部科学省が実施する「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」に基づき、我が国の科学技術・イノベーション創出を担うことが期待される九州大学の大学院博士課程の優秀な学生に、研究に専念するための支援金と研究費を合わせた研究奨励金を支給する。

■追加募集

対象:2022年4月博士後期課程2年生になる者 ※詳細は、募集要項をご確認ください

(博士後期課程2021年4月入学者)

■募集締切

2021年12月20日(月)(所属部局の設定する申請期限をご確認ください。)

■研究奨励金の支給額

研究専念支援金:年間240万円(月額20万円)

研究費 :年間50万円(予定)

■フェローとしての義務

合同ゼミへの参加・報告( 9回/年開催、1回/年報告)

産業界向け成果報告会への参加・報告(1回/年)

エネルギーウィーク成果発表会への参加・報告(1回/年)

■支給期間

2年間

■採用人数

1人

■申請手続き

(1)申請期限:令和3年12月20日(月)(所属部局の設定する申請期限をご確認ください。)

(2)申請書類:所属部局事務部を通して以下の書類を電子データにて提出すること。

【問い合わせ先】

I2CNER・Q-PIT共通事務支援室 学術支援・渉外グループ

E-Mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp TEL:092-802-6644、90-7196

※詳細は募集要項にてご確認をお願いいたします。

宮本淳弌水素研究奨励賞(令和4年度春学期入学)募集について

宮本淳弌水素研究奨励賞は、故 宮本淳弌氏の遺志により、九州大学の水素研究の発展に寄与することを目的とし、水素研究に関する研究能力が特に優れ、本学の博士後期課程在学者で研究成果が期待できる者に対して授業料を支援し、学業及び研究に専念させることにより、本学大学院における研究活動の活性化を図るものです。

【申請資格】

令和3年度秋学期に九州大学の博士後期課程、一貫制博士課程の3年次又は4年制博士課程(以下「博士後期課程等」という。)に進学を希望する者で、次に掲げる要件をすべて満たすもの

① 本学の修士課程、一貫制博士課程又は6年制学部に在籍する者

※ただし、国費留学生や授業料支援を受ける政府派遣留学生は対象としない。

② 水素研究に関する研究業績を有する者又は研究業績をあげることが期待できる者

※水素研究に関連するものであれば、特定の学府に限るものではない。

【支援内容及び期間】

支援内容は、授業料の半額を免除するものとする。

支援期間は、博士後期課程等に在籍する期間とする。ただし、標準修業年限を超えることはできない。

【授業料支援の採用人数】

5人程度とする。

【申請手続き】

(1)申請期限:令和3年12月8日(水) (所属部局の設定する申請期限をご確認ください。)

(2)申請書類:所属部局事務部を通して以下の書類を電子データにて提出すること。

ただし、「② 指導教員推薦書」のみ、指導教員の自筆署名付きの推薦状を電子データ(PDF版)でI2CNER・Q-PIT共通事務支援室 学術支援・渉外グループ宛に指導教員から直接送付すること。(送付e-mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp)

① 申請書【PDF ファイル】

② 指導教員推薦書【PDFファイル】

③ 公表論文、修士論文等【PDFファイル】

【問い合わせ先】

I2CNER・Q-PIT共通事務支援室 学術支援・渉外グループ

E-Mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp TEL:90-6644、7196

※詳細は募集要項にてご確認をお願いいたします。

【公募開始】脱炭素エネルギー先導人材育成フェローシップ

脱炭素エネルギー先導人材育成フェローシップは、文部科学省が実施する「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」に基づき、我が国の科学技術・イノベーション創出を担うことが期待される九州大学の大学院博士課程の優秀な学生に、研究に専念するための支援金と研究費を合わせた研究奨励金を支給する。

■一般募集

対象:2021年10月入学者及び2022年4月入学見込みの者

■予約申請

対象:修士課程在籍者又は学部在籍者(学部生は最終年次の者)

予約申請とは、博士後期課程の進学を希望する本学の学生が申請でき、入学前に経済的な不安を軽減し、計画的な学生生活を支援することを目的としています

※詳細な申請資格要件は、募集要項をご確認ください

■募集締切

2021年12月9日(木)(所属部局の設定する申請期限をご確認ください。)

■研究奨励金の支給額

研究専念支援金:年間240万円(月額20万円)

研究費 :年間50万円(予定)

■フェローとしての義務

合同ゼミへの参加・報告( 9回/年開催、1回/年報告)

産業界向け成果報告会への参加・報告(1回/年)

エネルギーウィーク成果発表会への参加・報告(1回/年)

■支給期間

3年間

■採用人数

4月開始分は8人程度とする。

(※今回の募集は、2021年4月入学者及び2020年10月入学者が対象となります。)

■申請手続き

(1)申請期限:令和3年12月9日(木)(所属部局の設定する申請期限をご確認ください。)

(2)申請書類:所属部局事務部を通して以下の書類を電子データにて提出すること。

【問い合わせ先】

I2CNER・Q-PIT共通事務支援室 学術支援・渉外グループ

E-Mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp TEL:90-6644、7196

※詳細は募集要項にてご確認をお願いいたします。

令和3年度 エネルギー研究教育機構 若手研究者・博士課程学生支援プログラム 採択結果について

本プログラムは、未来エネルギー研究の若手登竜門として、未来のエネルギー研究を担う若手研究者・博士課程学生の支援・育成・発掘を目的とするものです。

「エネルギー」に係る人文社会科学から自然科学までのすべての分野を対象として全学での公募を行い、厳正なる審査の結果、採択結果は下記の通りとなりました。

若手研究者枠 採択課題

| 所属部局 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 |

| 芸術工学研究院 | 助教 | 井上 大介 | ATP 駆動型アクティブ流体による高感度バイオセンサーデバイスのデザイン |

| 稲盛フロンティア研究センター | 特任助教 | 兵頭 潤次 | 構造相転移誘起型プロトン伝導性酸化物における水和熱力学およびプロトン拡散速度論の学理構築 |

| カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 | 学術研究員 | ISLAM MD AMIRUL | Pore tailored and surface modified functional adsorbents for selective CO2 capture from atmosphere |

| カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 | 助教 | Dino Klotz | Opto-Ionics – Dynamic Investigation of the Mechanism behind the Increased Ionic Conductivity under Light Illumination |

| 理学研究院 | 助教 | 門田 慧奈 | バイオマス増産を可能にする高効率CO2吸収型次世代植物の開発 |

| 工学研究院 | 助教 | Song Juntae | Bio-inorganic hybrid photoelectrochemical system for highly efficient water-splitting |

| 先導物質化学研究所 | 学術研究員 | 古澤 将樹 | テトラジン系活物質を用いたNaイオン二次電池 |

博士課程学生 受賞者

| 受賞 | 所属部局 | 氏名 | 研究課題名 |

| 金賞 | 経済学府 | 中石 知晃 | データ包絡分析を用いた中国石炭火力発電所由来のPM2.5排出量削減に伴う早期死亡者数削減ポテンシャルの推計 |

| 銀賞 | 工学府 | 小松原 建人 | 空間情報を用いた高分解能での環境持続可能性評価 |

| 銅賞 | 理学府 | 宮崎 栞 | 希土類錯体による高効率電界発光素子開発に向けた発光機構解明 |

| 生物資源環境科学府 | 池永 照美 | 蚕とアリと人の coworking system | |

| 工学府 | 七條 慶太 | 太陽光エネルギーを利用した有用化学製品の光触媒的合成法の開発 | |

| 工学府 | 辻川 皓太 | 高濃度アクセプター置換による新規高プロトン伝導材料の探索 | |

| 工学府 | 矢野 喜男 | 応力を視覚認知できる発光性メカノクロミックポリマーの開発 | |

| 統合新領域学府 | SELYANCHY Olena | Study of nanocellulose crosslinking with organic acids for improved proton conductivity in bio-based proton exchange membranes | |

| 理学府 | 西郷 将生 | Pump-push-probe分光法を用いた三重項三重項消滅アップコンバージョン過程における励起状態ダイナミクス解明 | |

| 奨励賞 | 総合理工学府 | Marco LAO | Combined Desiccant Dehumidification and Dew Point Evaporative Cooling (CoDECS): A Potential Green and Cheaper Alternative to Compressor-based Air Conditioners |

| 総合理工学府 | 一本杉 旭人 | 核融合原型炉におけるトリチウム移行シミュレータの構築 | |

| 経済学府 | 鬼頭 みなみ | ポストコロナ社会における航空産業の2050年炭素排出目標に関する達成経路分析 | |

| 工学府 | 河原 康仁 | 鉄鋼材料における炭素クラスターを介した炭化物の析出機構の直接観察 | |

| 統合新領域学府 | Muhammad Irfan Maulana Kusdhany | Data-Driven Design of Porous Carbon for Gas Storage and Separation | |

| 工学府 | Nan Zhang | Theoretical Understanding of Hydrogen Embrittlement Mitigation by Ammonia | |

| 統合新領域学府 | 沈 小烽 | 金属ドープ型ナノシート色素増感型光触媒による水素製造 | |

| 総合理工学府 | 上野 虎太郎 | 省エネルギー推進のための高強度鋼板開発に関する基礎研究 | |

| 総合理工学府 | Tavoos Hassan Bhat | Co-benefits assessment of zero-emission public urban transport strategy in Delhi (India) | |

| 理学府 | 笠 僚宏 | 光エネルギー変換デバイスの高効率化を目指した有機分子の超長距離励起子拡散 | |

| 総合理工学府 | Chairunnisa | Comparative study of activated charcoals and silica gels in dehumidification technology | |

| 総合理工学府 | 陳 伊新 | Ca(BH4)2の負極のリシエーション過程における固体電解質自己生成反応 | |

| 総合理工学府 | Yang Zhaosheng | Numerical simulation on thermal performance of adsorption heat exchangers with metal foams coated with adsorbents | |

| 総合理工学府 | 岡本 直也 | 掘削装置搭載型検出器を用いたミュオグラフィによる地中探査手法の開発 | |

| 統合新領域学府 | Enes Muhammet CAN | Gas Diffusion Layers with Patterned Wettability for Advanced Water Management in Polymer Electrolyte Fuel Cells | |

| 経済学府 | 松嶋 そら | 産業連関表の実質化が構造分解結果に与える影響 | |

| 経済学府 | 前野 啓太郎 | グローバルサプライチェーンの再構築を通じたCO2排出削減 | |

| 総合理工学府 | 徐 祥源 | 吸着脱着現象を用いた冷凍空調システムに関する研究 | |

| 理学府 | 齊藤 圭太 | 高効率外場応答性粒子により局所駆動されたソフトマターの物性制御 | |

| 経済学府 | 吉澤 大佑 | 電気自動車のライフサイクル分析-ガソリン車規制政策の評価にむけて- | |

| 総合理工学府 | Yu Hao | Development of activated carbon with high water adsorption performance by carbon dioxide and steam dual activation | |

| 総合理工学府 | MALEHMIRCHEGINI LADAN | Demand Response Modeling Development for Urban Customers in a Smart Grid Electricity Market | |

| 理学府 | 高山 久美 | 地球大気と宇宙プラズマの遷移領域におけるエネルギー変化の解明 |

受賞者決定しました!宮本淳弌水素研究奨励賞

宮本淳弌水素研究奨励賞(2021年秋学期開始分)、受賞者決定いたしましたのでお知らせいたします。

工学府水素エネルギーシステム専攻 安武 昌浩さん

【8/6 13時まで】2021年10月開始分【公募】脱炭素エネルギー先導人材育成フェローシップ

募集期間を2021年8月6日13時まで延長します。

*所属部局の提出〆切は、各自ご確認ください。

■研究奨励金の支給額

研究専念支援金:年間240万円(月額20万円)

研究費 :年間上限10万円

■申請資格

博士後期課程2021年4月入学者及び2021年10月入学見込みの者

■指導教員の研究専念支援金一部負担(20万円/年)を免除する(免除期間は3年間)

脱炭素エネルギー先導人材育成フェローシップは、文部科学省が実施する「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」に基づき、我が国の科学技術・イノベーション創出を担うことが期待される九州大学の大学院博士課程の優秀な学生に、研究に専念するための支援金と研究費を合わせた研究奨励金を支給する。

【申請資格】

脱炭素フェローシップに申請できる者は、次の①から④までの要件を全て満たした者とする。

① 令和3年10月1日において、本学大学院に在学し、次に掲げるいずれかに該当する者(該当する見込みである者を含む。)

ⅰ 標準修業年限3年の博士後期課程1年次相当(在学月数が12ヶ月未満)に在学する者

ⅱ 標準修業年限5年の一貫制博士課程3年次相当(在学月数が24ヶ月以上36ヶ月未満)に在学する者

ⅲ 標準修業年限4年の博士課程2年次相当(在学月数が12ヶ月以上24ヶ月未満)に在学する者

※休学期間(休学期間の合計が6ヶ月以上の場合に限る。)は、在学月数には含まない。

② 令和3年4月1日において、原則として30歳未満(臨床研修を課された医学系分野に在籍した者については33歳未満)の者。ただし、出産、育児等の事情があり指定の年齢を超える場合は、その旨を所定の様式に記載すること。

③ 脱炭素エネルギーに関連し、グリーントランスフォーメーション博士人材育成の主旨に沿った研究に専念することを希望する者

④ 次のいずれにも該当していない者

ⅰ 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員として採用されている者

ⅱ 国費外国人留学生制度による支援を受けている者

ⅲ 母国からの奨学金等の支援を受けている外国人留学生

ⅳ 社会人学生(「社会人」とは、給与、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事についている者、企業等を退職した者及び主婦・主夫をいう。)

ⅴ 他の団体等より奨学金等を受けており、当該団体等以外からの資金援助を受けることが認められていない者

【研究奨励金の支給額】

① 研究専念支援金:年間240万円【月額20万円】

② 研究費(研究活動に資する使途に使用):年間上限10万円

なお、月の中途から研究奨励金の支給を開始する、又は支給を停止する場合の当該月の支給額は、大学が定める基準による。

【支給期間】

3年間

【採用人数】

10月開始分は6人程度とする。

(※今回の募集は、2021年4月入学者及び2021年10月入学見込の者が対象となります。)

【申請手続き】

(1)申請期限:令和3年8月6日(金)13時必着 (所属部局の設定する申請期限を必ずご確認ください。)

所属部局連絡先等不明な場合、【問い合わせ先】までご連絡ください。

(2)申請書類:所属部局事務部を通して以下の書類を電子データにて提出すること。

① 申請書【Wordファイル】

② 研究費調書【Excelファイル】

③ 指導教員推薦書【PDFファイル】※

④ 申請資格チェック表【Excelファイル】

⑤ 公表論文、修士論文等【PDFファイル】

※「指導教員推薦書については、指導教員の自筆署名付きの推薦状を指導教員から直接電子データ(PDF版)で担当係宛に送付すること。(送付E-Mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp)

募集要項、申請書類の様式①~④は、以下からもダウンロードできます。

【問い合わせ先】

I2CNER・Q-PIT共通事務支援室 学術支援・渉外グループ

E-Mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp TEL:90-6644、7196

※詳細は募集要項にてご確認をお願いいたします。

※募集期間延長予定 【公募開始】脱炭素エネルギー先導人材育成フェローシップ 2021年10月開始分

6/25(金)に応募締め切りとしておりましたが、募集期間延長予定です。

詳細については、近日お知らせいたします。

脱炭素エネルギー先導人材育成フェローシップは、文部科学省が実施する「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」に基づき、我が国の科学技術・イノベーション創出を担うことが期待される九州大学の大学院博士課程の優秀な学生に、研究に専念するための支援金と研究費を合わせた研究奨励金を支給する。

【申請資格】

脱炭素フェローシップに申請できる者は、次の①から④までの要件を全て満たした者とする。

① 令和3年10月1日において、本学大学院に在学し、次に掲げるいずれかに該当する者(該当する見込みである者を含む。)

ⅰ 標準修業年限3年の博士後期課程1年次相当(在学月数が12ヶ月未満)に在学する者

ⅱ 標準修業年限5年の一貫制博士課程3年次相当(在学月数が24ヶ月以上36ヶ月未満)に在学する者

ⅲ 標準修業年限4年の博士課程2年次相当(在学月数が12ヶ月以上24ヶ月未満)に在学する者

※休学期間(休学期間の合計が6ヶ月以上の場合に限る。)は、在学月数には含まない。

② 令和3年4月1日において、原則として30歳未満(臨床研修を課された医学系分野に在籍した者については33歳未満)の者。ただし、出産、育児等の事情があり指定の年齢を超える場合は、その旨を所定の様式に記載すること。

③ 脱炭素エネルギーに関連し、グリーントランスフォーメーション博士人材育成の主旨に沿った研究に専念することを希望する者

④ 次のいずれにも該当していない者

ⅰ 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員として採用されている者

ⅱ 国費外国人留学生制度による支援を受けている者

ⅲ 母国からの奨学金等の支援を受けている外国人留学生

ⅳ 社会人学生(「社会人」とは、給与、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事についている者、企業等を退職した者及び主婦・主夫をいう。)

ⅴ 他の団体等より奨学金等を受けており、当該団体等以外からの資金援助を受けることが認められていない者

【研究奨励金の支給額】

① 研究専念支援金:年間240万円【月額20万円】

② 研究費(研究活動に資する使途に使用):年間上限10万円

なお、月の中途から研究奨励金の支給を開始する、又は支給を停止する場合の当該月の支給額は、大学が定める基準による。

【支給期間】

3年間

【採用人数】

10月開始分は6人程度とする。

(※今回の募集は、2021年10月入学者及び2021年4月入学者が対象となります。)

【申請手続き】

(1)申請期限:令和3年6月25日(金)13時必着 (所属部局の設定する申請期限をご確認ください。)

(2)申請書類:所属部局事務部を通して以下の書類を電子データにて提出すること。

① 申請書【Wordファイル】

② 研究費調書【Excelファイル】

③ 指導教員推薦書【PDFファイル】※

④ 申請資格チェック表【Excelファイル】

⑤ 公表論文、修士論文等【PDFファイル】

※「指導教員推薦書については、指導教員の自筆署名付きの推薦状を指導教員から直接電子データ(PDF版)で担当係宛に送付すること。(送付E-Mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp)

募集要項、申請書類の様式①~④は、以下からもダウンロードできます。

【問い合わせ先】

I2CNER・Q-PIT共通事務支援室 学術支援・渉外グループ

E-Mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp TEL:90-6644、7196

※詳細は募集要項にてご確認をお願いいたします。

【学内公募開始】令和 3年 度 エネルギー研究教育機構 若手研究者・博士課程学生支援プログラム

令和 3年 度 エネルギー研究教育機構 若手研究者・博士課程学生支援プログラム

エネルギー研究教育機構(以下「本機構」という。)は、九州大学のアクションプランに基づき設置され、人文社会科学から自然科学までのあらゆる分野の優れた研究者により地球規模の課題となっているエネルギー問題を克服し、持続発展可能な未来型エネルギー社会を実現するため、学際融合、そしてエネルギー研究教育におけるワンストップ・ソリューションの具現を目指している。

本プログラムは、未来エネルギー研究の若手登竜門として、未来のエネルギー研究を担う若手研究者・博士課程学生の支援・育成・発掘を目的とするものである。

<プログラムの詳細>

以下5分野に係る研究課題

分野①:エネルギーテクノロジーに関する研究

分野②:エネルギーシステムとマネジメントに関する研究

分野③:エネルギー由来の環境問題に関する研究

分野④:エネルギー経済・社会・ポリシーに関する研究

分野⑤:その他エネルギー問題に関わる分野

Ⅰ.若手研究者枠

【申請資格】

九州大学の助教及び学術研究員のうち、次のいずれかに該当する者とする。

①令和3年4月1日時点で博士号取得後15年以内

②出産・育児により研究に専念できない期間があった場合は、令和3年4月1日時点で博士号取得後20年以内

③介護等にて研究に専念できない期間があった場合は、令和3年4月1日時点で博士号取得後17年以内

【採択件数】 10件程度

【申請額上限】 100万円まで

Ⅱ.博士課程学生枠

【提案資格】

・博士後期課程在学者及び博士後期課程への進学を検討する博士前期課程在学者

・過去に2回以上採択されていないこと。

【表彰件数】金賞:1件程度、銀賞:2件程度、銅賞:5件程度、奨励賞:20件程度

【研究教育奨励経費】

表彰された課題について、表彰ランクにより当該学生の所属研究室へ研究教育奨励経費を支援する。

なお、研究教育奨励経費の使途の制限は設けないが、新型コロナウィルス感染拡大予防の観点から、

所属研究室の管理・監督の下、適切な経費執行に努めてください。

(金賞:50万円、銀賞:40万円、銅賞:30万円、奨励賞:20万円)

【支援期間】 令和3年4月1日~令和4年3月31日

【申請期限】

令和3年7月12日(月)13時 ※申請書類は所属部局事務部を通して提出するため、事務部申請期限を確認すること

<募集要項及び様式>

▼募集要領 令和3年度 募集要領(PDF)

▼審査要領 令和3年度 審査要領(要約版)(PDF)

▼申請様式

(様式1)研究計画書(若手研究者)【WORD】

(様式2)プロジェクト代表者承諾書【EXCEL】

(様式3)研究提案書(博士課程学生)【WORD】

▼申請登録書

(様式4)申請登録書 【EXCEL】※部局事務部担当作成

【申請書類の提出先及び問合せ先】

I²CNER・Q-PIT共通事務支援室 柏木

(内線90-7196)

(E-mail:iq-kenkyu@jimu.kyushu-u.ac.jp)

※詳細は募集要領にてご確認をお願いいたします。